たま樹の「 日本舞踊 コラム」

2025/08/12

コラムその6『日本舞踊と身体』

今回はけっこうマニアックな内容なので文章が多くなります

ご興味がありましたら、お付き合いください

私が耳にした日本舞踊を始めた方の体の変化に

・階段の昇り降りが楽になった

・腰痛で通っていた整体にいかなくなった

・初めてのトランポリンエクササイズで最初から普通に跳べてインストラクターに驚かれた

・スキーが上手になった

などがあります

踊ることでなぜ身体が整うのでしょうか

私は昔、つのだ☆ひろさんにドラムを教わっていたことがあるのですが

「身体について知る重要性」も大きな学びでした

・身体自体が楽器であること

・ストロークの前の身体の状態から考え直すこと

身体について考えることが好きだったので、日本舞踊を改めて勉強するうちに

「日本舞踊の『型』の奥にあるもの」に興味を持ち、考えるようになりました

日本舞踊が辛いという意見として

「中腰のまま運動を続ける辛くてやめた」

「なぜあんな負担のかかる不自然な体勢で踊るのか」

という声を聞くと「ちょっと待って」と言ってしまいます

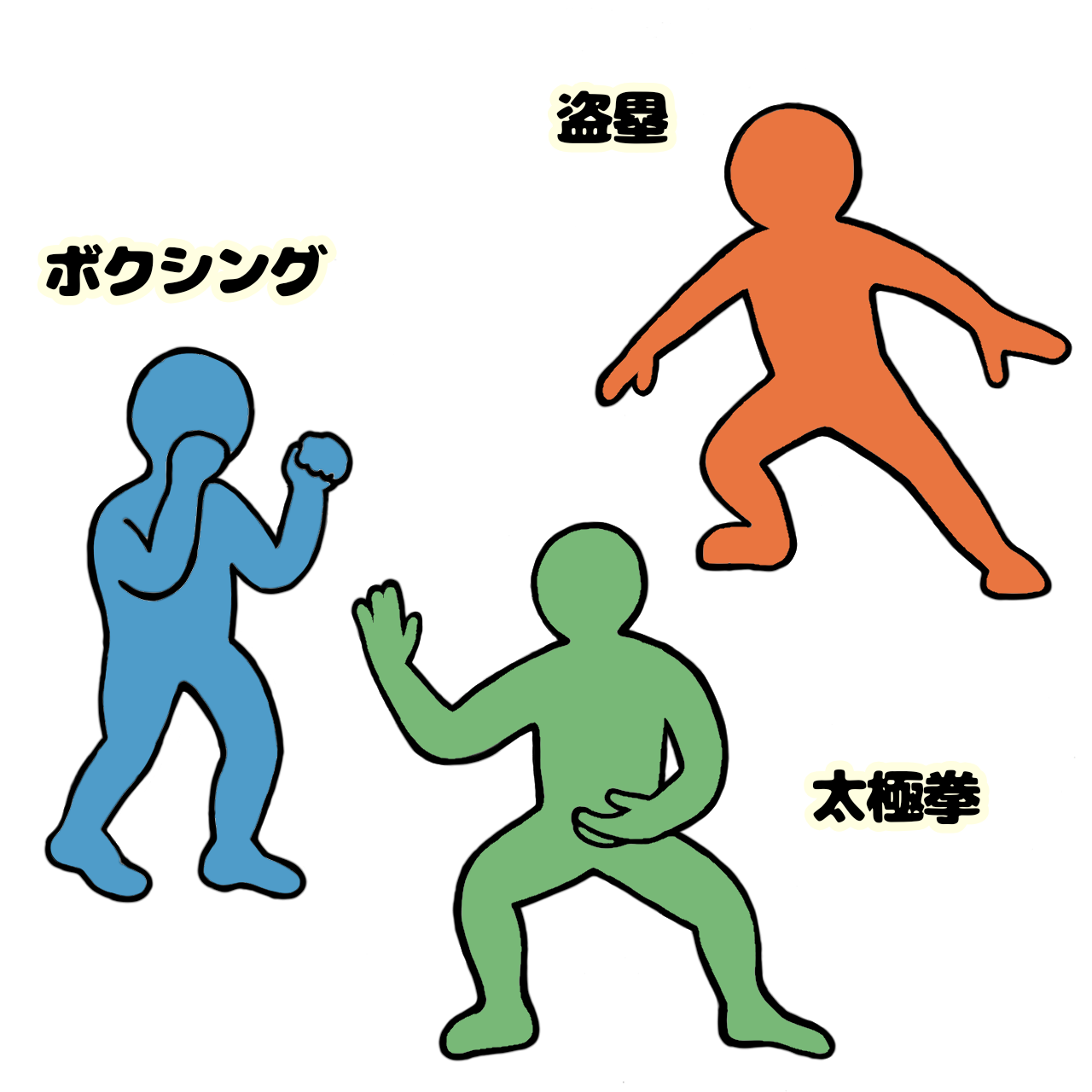

そもそも「棒立ちでは動きにくい」はずです

武術の構えやスポーツのフォーム、とっさにバランスを取る時、強く押す時

安定、瞬発力、スピード、力は重心を落とした状態の身体の内側から生まれます

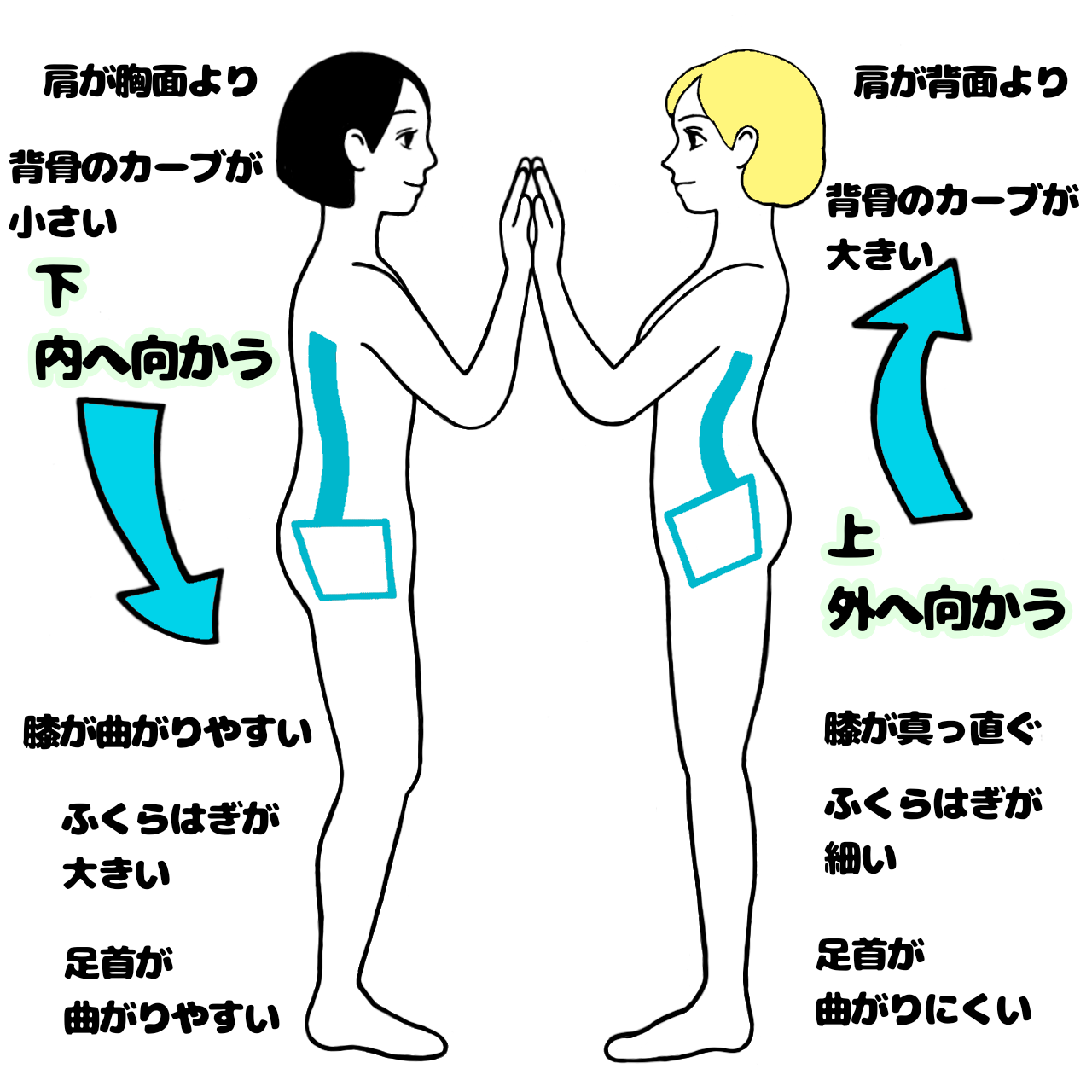

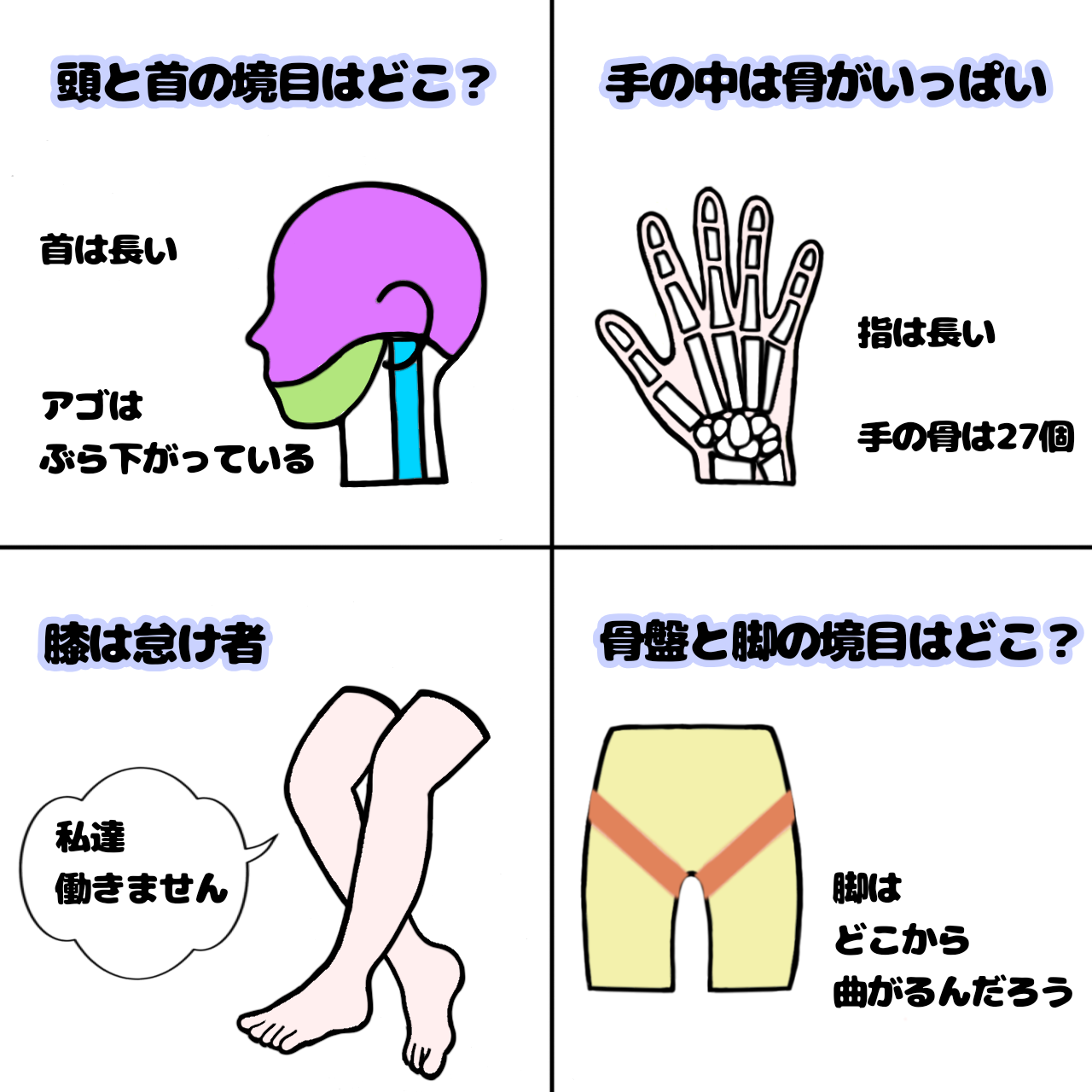

この「重心を落とす」ことが日本人に適している姿勢である理由は骨格にあります

日本人と欧米人の骨格イメージ図

日本人は、歩く時も膝が曲がりやすい人が多く

欧米人は、踵を地面に着けてしゃがめない人が多い

など、骨格と骨格による筋肉の付き方で得意不得意な動作があります

【日本舞踊】

・重心が低く、下方向へ向かう動きが多い

座る所作など

(骨盤がフラット・やや後傾な為、大腰筋が弱いのを「腰を入れる」ことで補えるのかも)

・腕を身体の前で扱うこと、腕から指先までの細やかな旋回運動が多い

【欧米のダンス】

・重心が高く、上方向へ向かう動きが多い

跳躍など

・腕を身体の外側まで扱うこと、振り幅が大きくダイナミックな運動が多い

その土地の人の身体だからこその芸能が育まれたのだろうと感じます

日本人に着物が似合う理由も、身体自体にあります

日本においては時代の変化により、服装や生活様式が日本人の身体の特徴と合わなくなった為に身体認識も変わりました

若い人達は身体的特徴にも変化もあり、日本舞踊の動きが不自然だと感じるのかもしれません

腰を落とすことはお稽古で学びますが、身体的に難しい動きやポーズがないので

筋肉トレや関節の可動域を広げるなど、特殊な身体の使い方を必要としません

丁寧に身体と向き合いながらお稽古すれば身体の内側から整い元気になる運動です

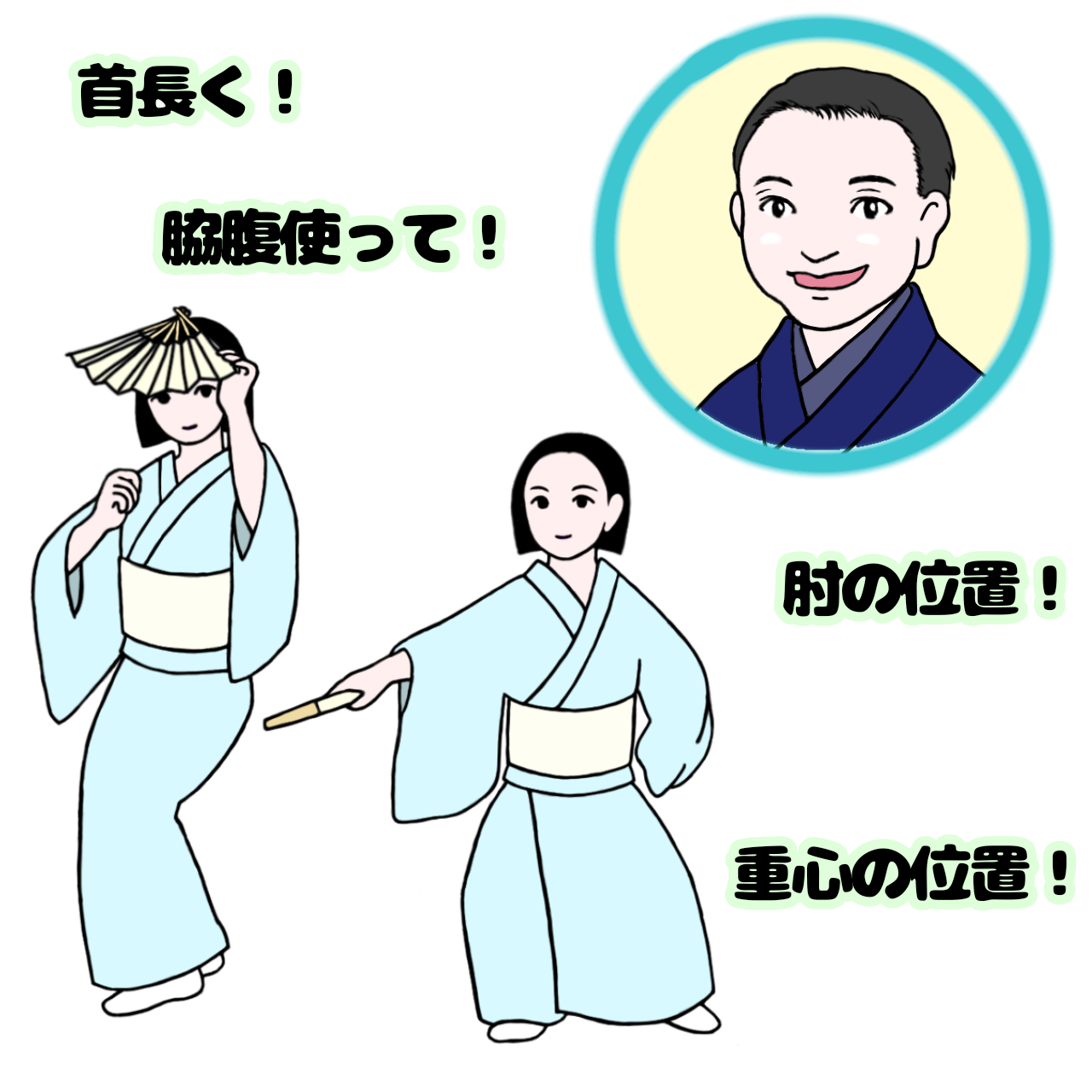

そして大切なのが先生からのご指導です

どこに、どんな意識を持てばいいのか、考えるべきことを知り

知識として知った点と点が、ご指導をもって繋がって始めて感覚で理解できたり

構造は分かったつもりでも、使い方を間違えている注意を頂いたり

意識している感覚のバランスの悪さを指摘して頂いたりします

「知る」ことと「身になる」ことは別だなぁと、つくづく思います

身体の内側から踊る日本舞踊だからこそ、細やかな表現も

一瞬で女から男になったり、子供からお年寄りになったりと、身体の表情を変えることもできるのだと思います

私にとって身体について考える事も、日本舞踊の面白さの大きな一つです

次回『失敗談あれこれ』←と、思いましたが、そんなにワクワクしなかったので練り直してまたいつか

次回『日本舞踊の起承転結』

暫くお時間頂いて投稿いたします

2025/08/03

コラムその5『日本舞踊のストーリー』

お稽古にいらっしゃった方から

「日本舞踊にストーリー性があると思ってなかった」

と聞くことが何度かありましたので

今回は日本舞踊のストーリーについてです

「三つ面子守」常磐津 文政12年(1829年)9月

元気に走って現れた子守の女の子

神社の境内で赤ちゃんを寝かしつけ

笹についているお面で仕方話(落語のように一人で色々な役を演じる)をします

お嫁入りするというおかめと、焼きもち恵比寿さんの痴話喧嘩に、ひとの恋路が羨ましいひょっとこが割って入る

賑やかで明るい調子が楽しい演目です

「恋の菅笠」大和楽 昭和62年(1987年)

『お夏清十郎』の大和楽バージョン

江戸時代に本当にあった身分違いの若い二人の悲恋を舞踊にしています

小説には 井原西鶴『好色五人女』

舞踊曲には 常磐津『お夏狂乱』坪内逍遥の作詞

などがあります

狂い彷徨い歩くお夏が儚くも美しい演目です

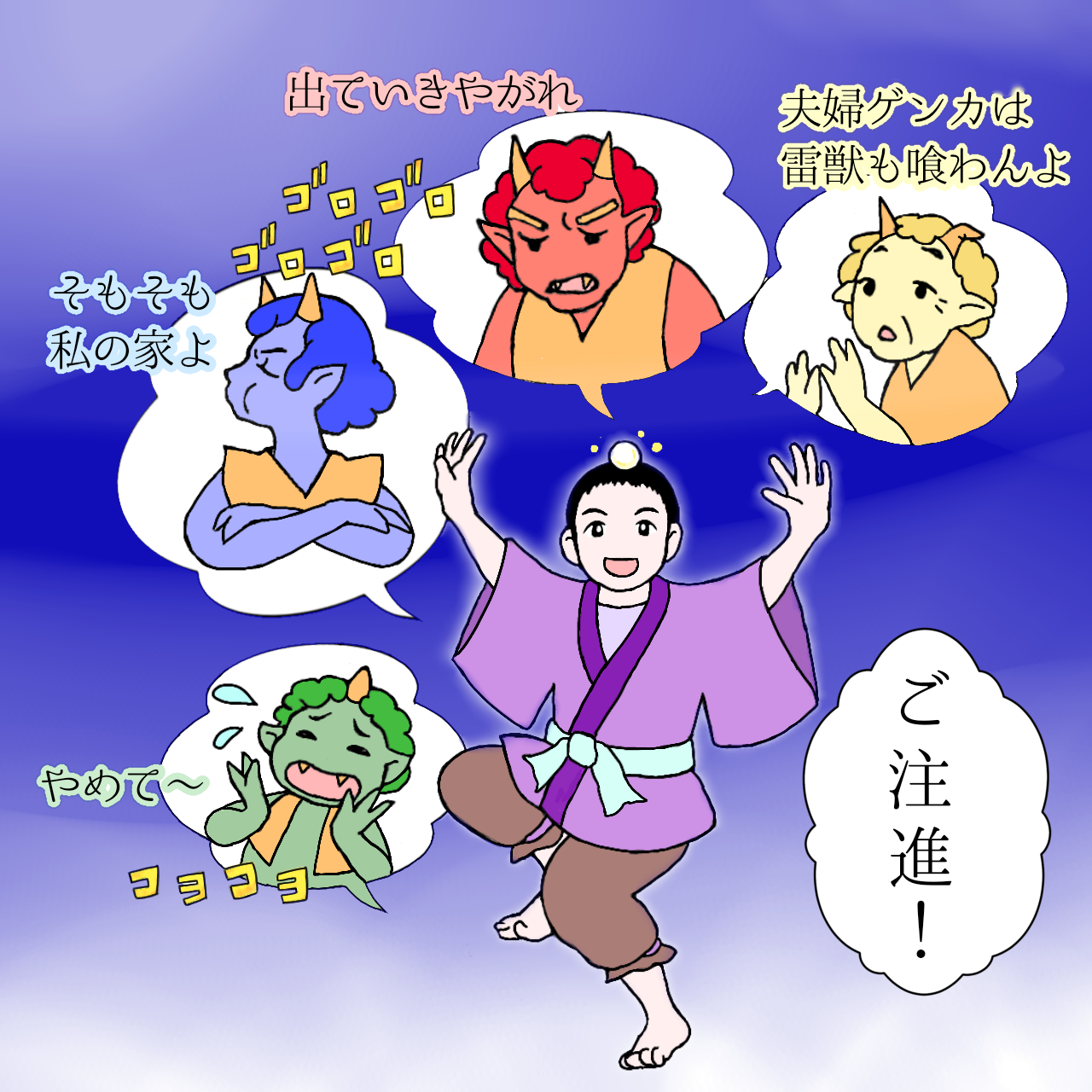

「流星」清元 安政6年(1859年)9月

七夕、彦星と織姫が年に一度のデートの夜

「ご報告!ご報告ー!」と、飛び込んできた流れ星の報告とは

雷の五郎介が端唄のお師匠さん宅へ落っこちて、端唄を覚えて帰ってきたものだから

雷を鳴らすにも端唄で鳴らす

それに呆れた奥さんとの大ゲンカ

子雷は泣いてとめ、隣のおババが仲裁に

どう決着がつくのか、そこも面白い演目です

「藤娘」長唄 文政9年(1826年)9月

藤の精霊が恋心を踊る

幻想的に現れたと思ったら、つれない男への愚痴をならべ、ほろ酔いになって(藤音頭バージョン)、元気に踊りはじめたら急に眠くなり

「あら、もう夕暮れだわ」と去っていく

ストーリーというより、役柄と設定がベースとなり、小さな情景のつながりが流れていく

ひたすら可愛いく美しい演目です

庶民の暮らしからバトル物「将門」やホラー「かさね」まで幅広く楽しめます

なぜこんなにストーリーがあるのかというと、日本舞踊は歌舞伎の舞踊パートを取り出しているからです

もちろんセリフのある演目もあります

大道具や衣装のある『衣装付き』の他に

『素踊り』ではシンプルな背景と着物で

和紙に筆で絵をのせていくように

踊りと音楽で役柄や心情、物語や自然を表現します

素踊りならではの爽やかな演目も沢山あります

「私が楽しむ日本舞踊」には

舞台で踊る、観てもらうだけではなく

様々な登場人物、様々なストーリーを楽んで

読んだ本のように、知ったこと、思ったこと感じたことが積み重なる楽しさがあります

今回は書きながらお絵描きも楽しませて頂きました

またそんな機会もあるといいな

次回『日本舞踊と身体』